購入をしようと検討した土地に私道負担やセットバック要と書かれているのを見たことはありませんか?

その場合、大半が「42条2項道路」だった!ということは不動産営業をしているとよくあるケースです。

42条2項道路は私道の場合が多く、公道に接道した不動産と違い様々な点に注意をしなければなりません。

特にセットバックが未了だったり、対側地に水路があり一方後退が必要だったなど事前調査で把握しておかないと契約後にトラブルに繋がるケースがあります。

この記事では「42条2項道路」をわかりやすく説明していきます。

42条2項道路とはどんな道路か?セットバック面積がどのように決まるかなどの知っておくべきポイントを押さえていきましょう。

42条2項道路はどんな道路?

この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が建ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、(中略)その中心線からの水平距離二メートル(中略)の線をその道路の境界線とみなす。(後略)

建築基準法第42条 一部抜粋

つまり、建築基準法が施工される前から道路として利用され、住宅地ができている幅員4メートル未満の道については、道路の中心から2メートル下がれば(セットバックすれば)建物を建てれる道路(建築基準法上の道路)として認めます。という意味になります。

セットバック面積はどうやって判断するの?

セットバック面積の計算方法は、接している道路の対側地の状況によって2つのケースに分けられます。

- 道路の対側地が宅地の場合

- 道路の体側地が川、崖、路線敷等の場合

道路の対側地が宅地の場合

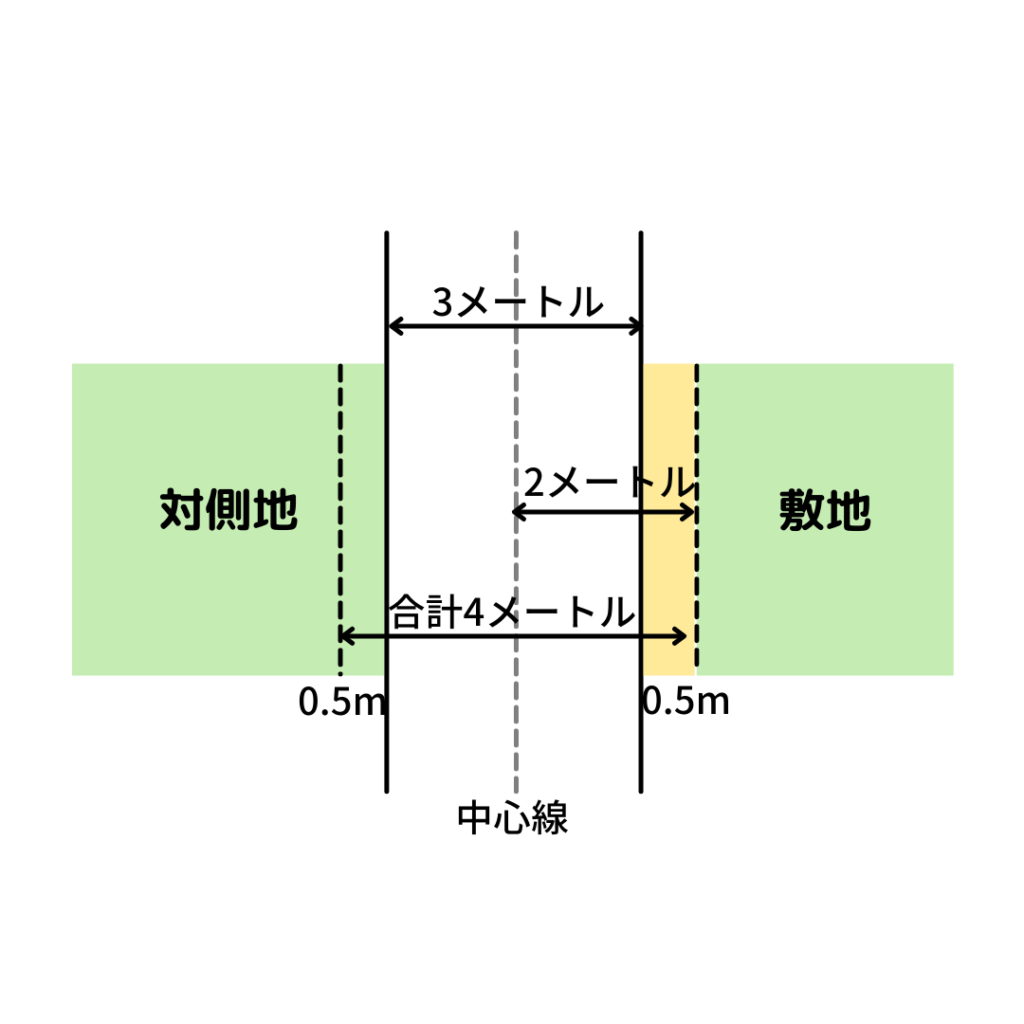

道路中心線から水平で2メートルずつセットバックする必要があります。

下図の通り、幅員3メートルの場合、両側の土地はそれぞれ道路境界線から50センチずつ境界線をセットバックすることで4メートルの道幅を確保します。

ただし、道路中心線は現況幅員の中心とは限らないことを注意します。

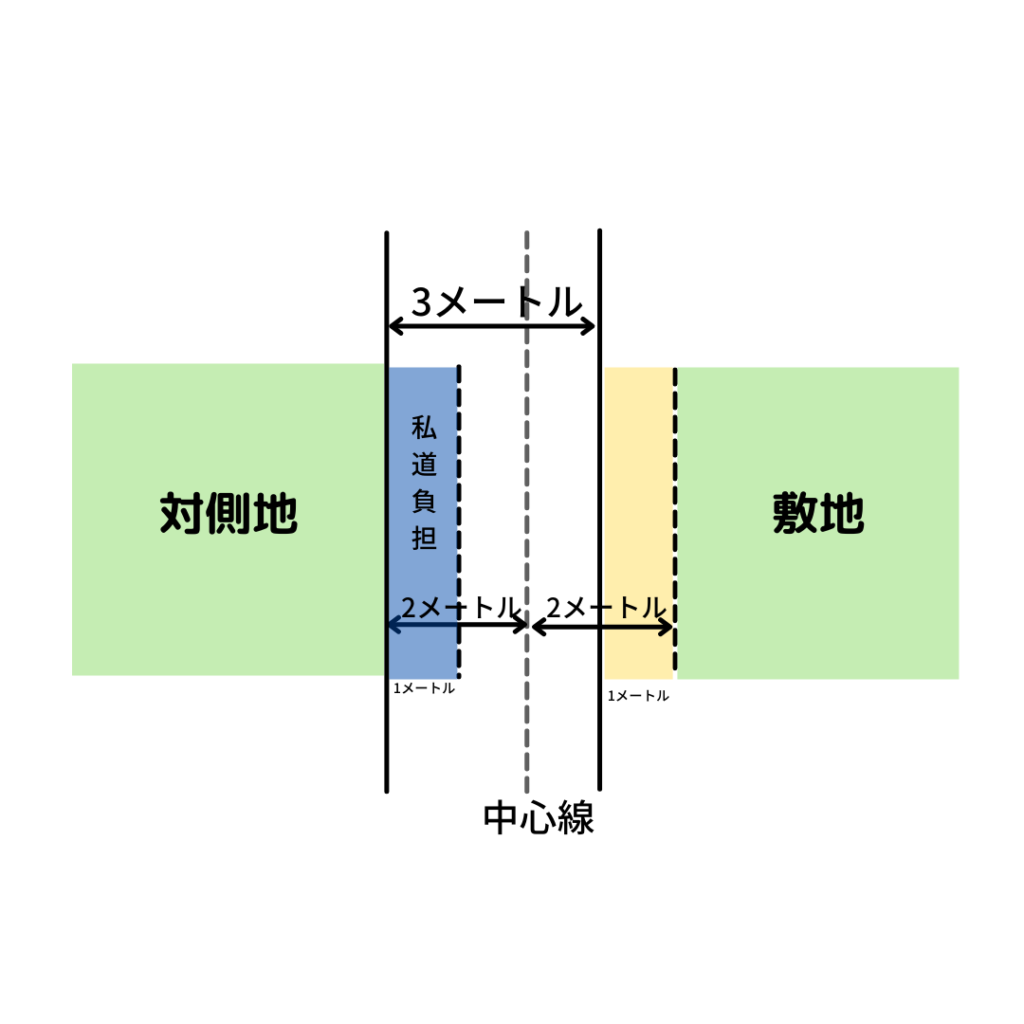

下図の通り、対側地が既にセットバック済み(私道負担していること)と知らずに現況幅員から中心線を判断した場合、本来1メートルセットバックしなければならない土地を50センチセットバックすれば良いと説明することでトラブルのもととなります。

道路の対側地が川、崖、線路敷等の場合

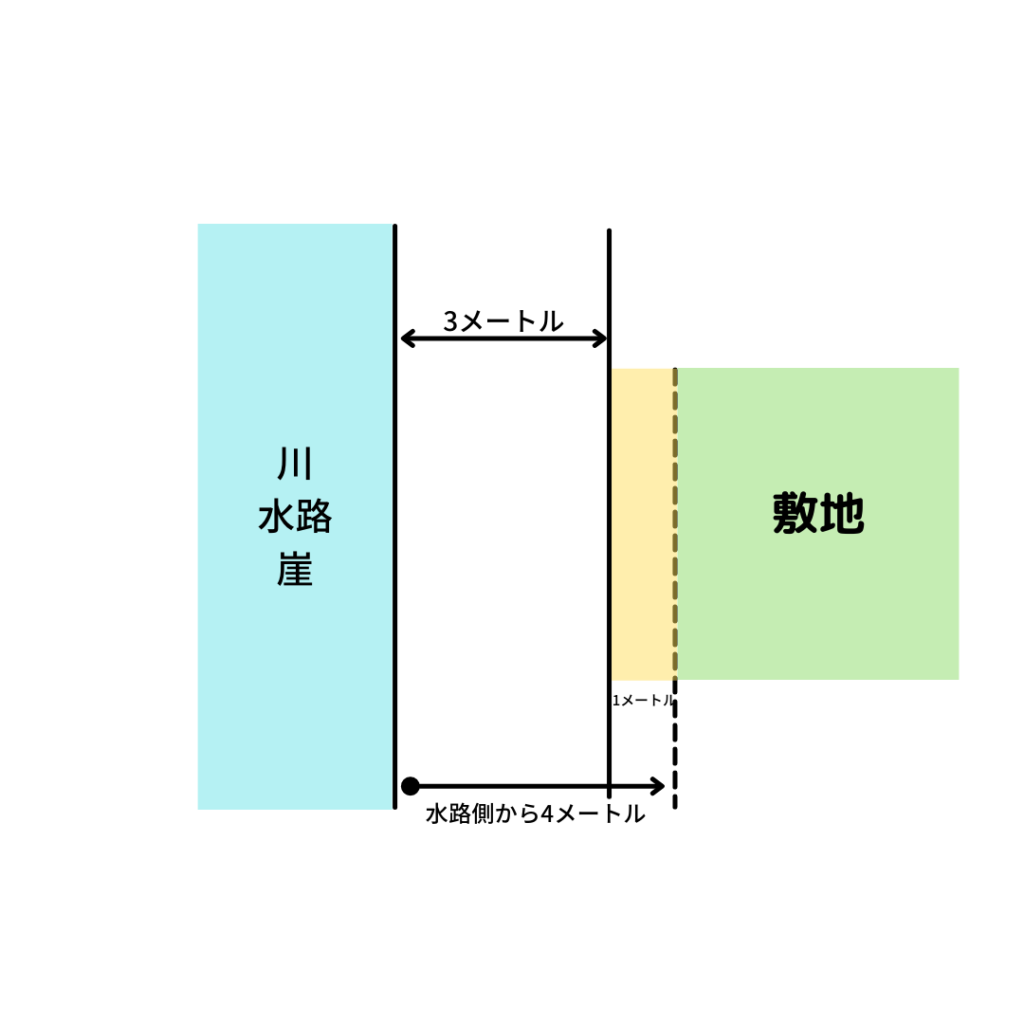

川や崖、線路敷等の場合は、対側地の境界線を下げることが出来ません。したがって川などがある側の道路境界線から水平で4メートル確保しなければなりません。

下図の通り、幅員3メートルの道路の反対側が川の場合、境界線を1メートル下げることにより4メートルの道幅を確保します。

事前に調べる方法

- 現地調査

- 建築指導を担当する部署で42条2項道路に該当するか確認

- 隣接地や対側地の建築計画概要書を確認

・現地調査

道路幅員が一部でも4メートル未満の場合、同じ道路沿いの築年数の新しい建物がセットバックした形跡がないか確認します。

セットバック後に境界標や鋲を設置しているケースもあるため参考になります。

・建築指導を担当する部署で42条2項道路に該当するか確認

対象となる道路が所在する役所へ行き、42条2項道路に該当するかを確認します。

役所が把握している道路幅員を確認し、幅員4メートルを確保できれば建築可能かを確認します。(地域によっては6メートルのケースもあります。

隣接地や対側地の建築計画概要書を確認

道路中心線の判定は、公道なら「行政の判断」、私道なら「近隣住民との協議」の結果によって示されることとなります。

街並みや道路がデコボコにならないよう過去に決まった道路中心線をもとに決定されるケースが多いため、対側地や隣接地、道路沿いの隣地の「建築計画概要書」の内容を確認します。

建築年数の新しい建物であれば、道路中心線にも明記されているため道路中心線の把握に役立ちます。※ただし、1970年以前など建築時期があまりに古い建物に囲まれている場合、この調査方法は通じません。

まとめ

これまでの解説の通り、42条2項道路に面する土地の売買はさまざまなことに注意をしなければなりません。

新たに建て替えを検討している場合、セットバックはもちろんのこと、その部分について塀や門を建てることはできません。

また、セットバックした部分は建築基準法上、道路とみなされてしまい、敷地面積に算入することができないため、建ぺい率や容積率を計算したときに思っていた建物が建築できないこともあります。

事前に知っていることにより不要なトラブルを避けることができるため、42条2校道路について理解を深めることが必要です。

コメント